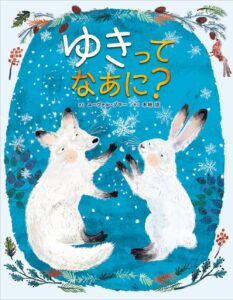

「わたしは、ずいぶん長く 生きてきた」

「あなたは 赤ん坊のときは、わたしのことを 知らなかった」

「そのうち、少しずつ 少しずつ わかるように なってきたはず」

「わたしは、 子ネコのように やわらかいこともあるけど アラスカの 冬のように きびしいことも ある」

さて、「わたし」は、いったいだれでしょうか?

※答えを知りたくない方は、この記事の続きはお読みにならないようお願いいたします。

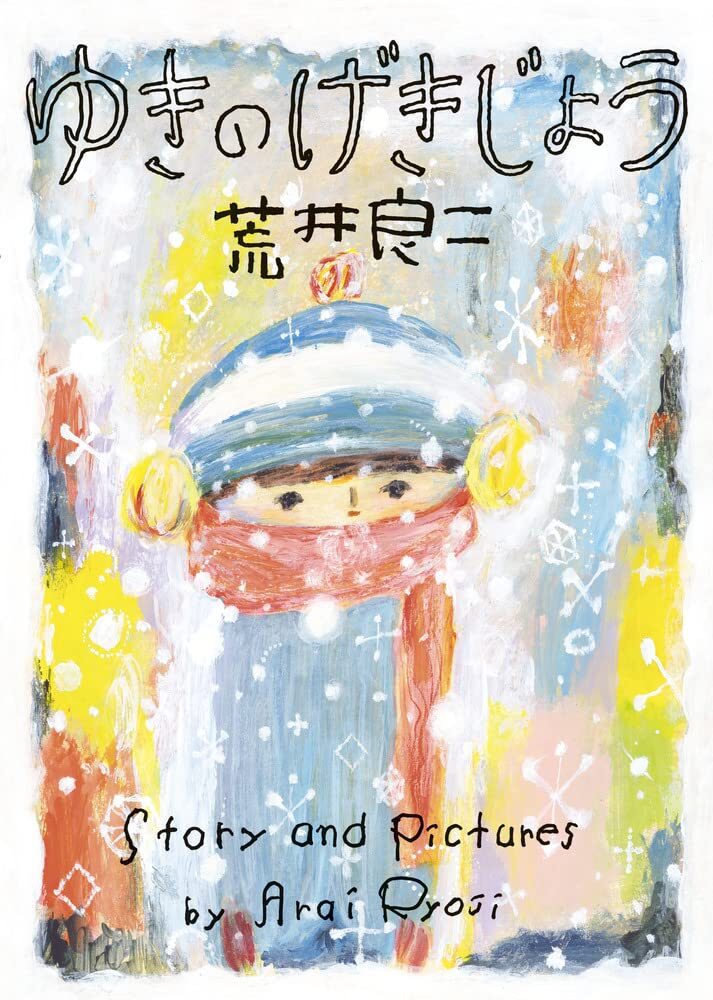

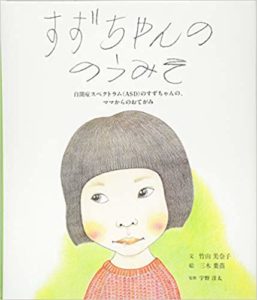

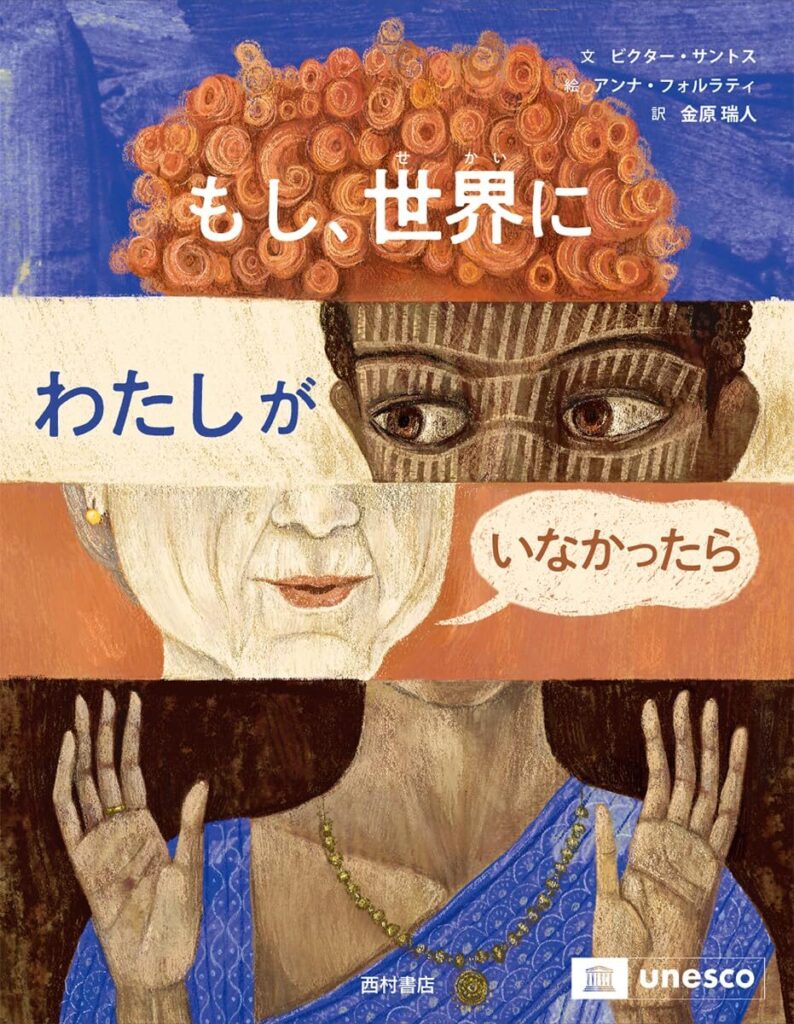

『もし、世界にわたしがいなかったら』ビクター・サントス文、アンナ・フォルラティ絵、金原瑞人訳、2024 amazon

「最初、わたしは ひとりだった」

「でも、いまは、いまは、いろんな形に、いろんな姿に なっている」

答えは、「言葉」です。

「絶滅危惧」ということばがありますね。

動植物だけではなく、文字やことばにも、絶滅危惧があることをご存じでしょうか。

2022から2032年は「先住民言語の国際の10年」とされていて、ユネスコでは、この期間、先住民の言語を保存し、世界に広めようとしています。

日本も決して例外ではありません。8つの言語が消滅の危機にあり、中でも、アイヌ語は【極めて深刻】、八重山語、与那国語【重大な危機】にあるとされています。

(詳しくはこちらをご覧ください→ ユネスコが認定した、日本における危機言語の分布図)

「ひとりの わたしが 消えると、ひとつの 文化が 消える。世界を どう見るか、どう考えるか、それが 文化」

「その文化が、消えて、なくなってしまう」

ユネスコでは「言語」と「方言」を区別せず、すべてを「言語」とするのですが、私が初めてそうと知ったとき、背筋が伸びるような気がしました。

それぞれにそれぞれの文化がある、ということに、改めて気づかされたようで……。恥ずかしながら、ことばと文化の関係に、自分があまりに無頓着だったことに、我ながら驚いてしまう始末でした。

この絵本を、「わたし」って誰かな、と考えながら読み進めるうちに、皆さんも、いろいろなことを思い浮かべるでしょう。

じわじわと「答え」に近づき、そしてそれが「言葉」だとわかったとき、深く納得できるのではないでしょうか。

さらに、改めて考えずにいられない、ことばって、なんだろう、ことばがなくなるって、どういうことだろう、ということ。

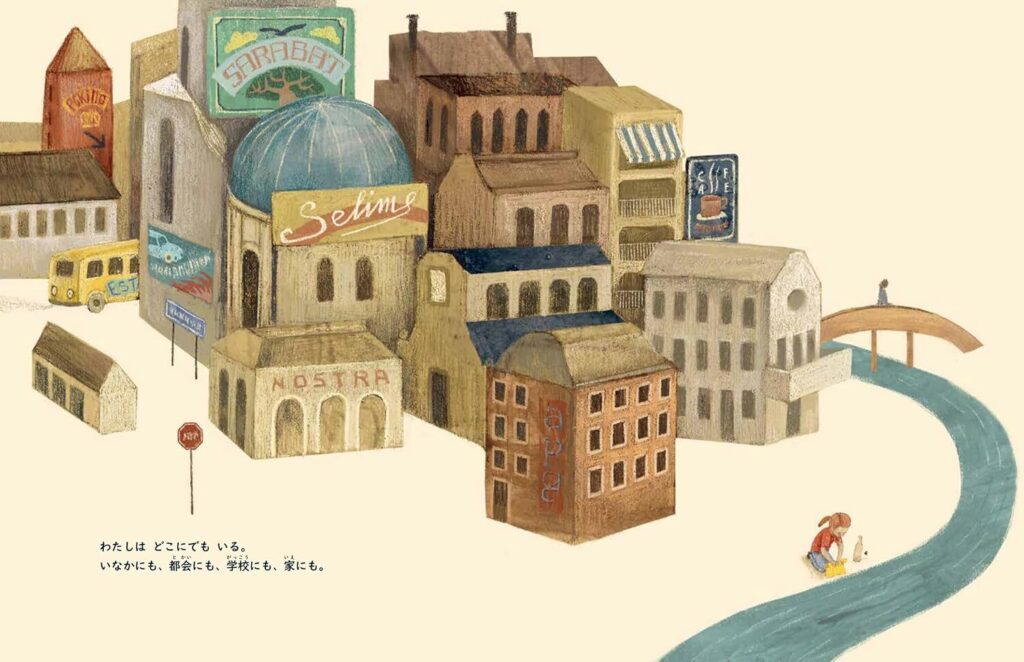

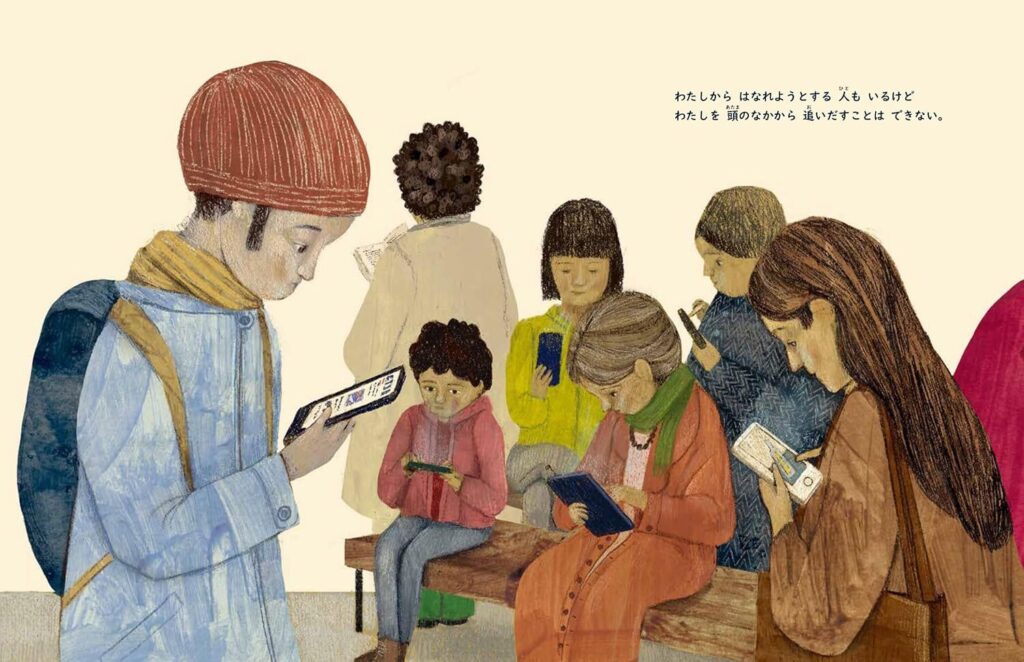

穏やかであたたかみのある絵からは、広い世界に、たくさんの人が生きていることや、大きな大きな時間の流れが感じられます。

ことばを使って、深い、思索の旅へ出発してください。

「わたしは あなたを、つれていって あげられる。過去へ、現在へ、未来へ」

にこっとポイント

- ユネスコ「先住民言語の国際の10年」公式絵本です。

- 大人だけでなく、中高生にも読んでほしい絵本です。表紙を見ただけでは手に取りづらいかもしれませんが、謎解きのような要素もあるので、読み聞かせにもおすすめです。

- 絵本に書かれた言語が何か気になる方、西村書店のHPの「付録」をご覧ください(「読者の皆さまへ」のリンクからご覧になれます)。

(にこっと絵本 高橋真生)